中国甲骨文网络学校17年5月24日刊...

附正文:

读懂每个汉字的“前世今生”

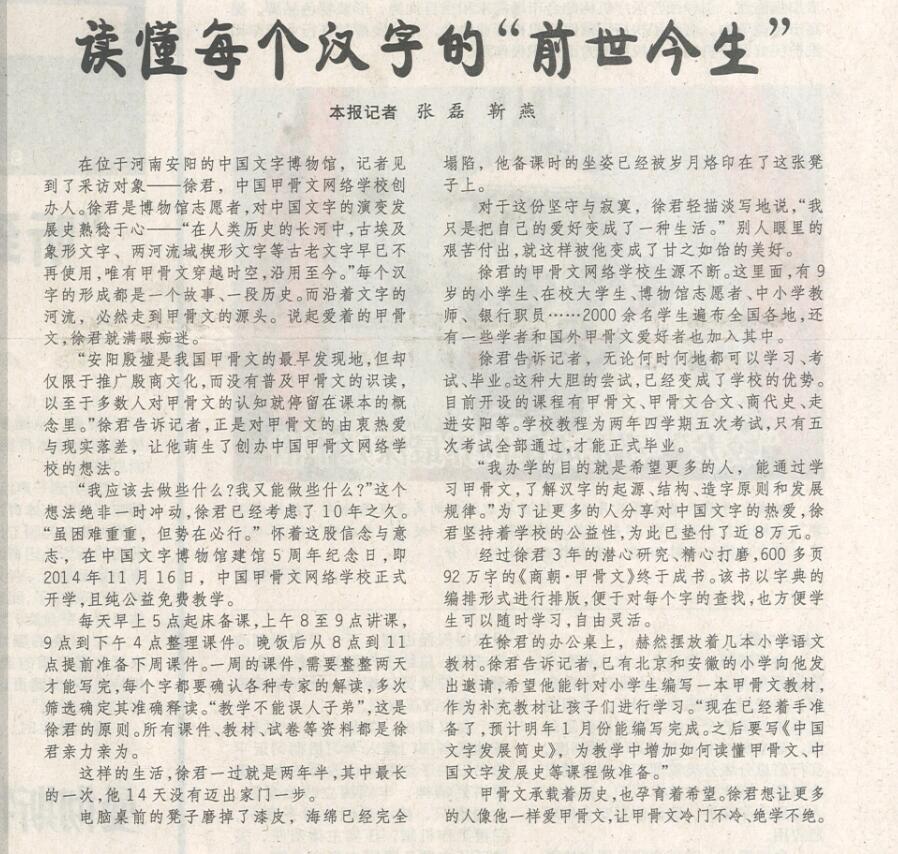

在位于河南安阳的中国文字博物馆,记者见到了采访对象——徐君,中国甲骨文网络学校创办人。作为博物馆志愿者的徐君,对中国文字的演变发展史熟稔于心,并随即开始了现场讲解。

“在人类历史的长河中,古埃及的象形文字、古巴比倫的楔形文字、古印度哈拉本文字、三种古老文字早已不再使用,唯有中国的甲骨文穿越时空,跨越3000多年的历史长河沿用至今。”徐君说,甲骨文是现代汉字的前身,每个汉字的形成都是一个故事、一段历史,而要追本溯源,弄清文字的发展演变过程,就必须要了解甲骨文、读懂甲骨文。

徐君喜欢收藏甲骨文碎片,这在当地是出了名的,二三十年从不间断,共收藏了近200片甲骨文碎片。“我们都知道,安阳殷墟是我国甲骨文的最早发现地,但却仅限于推广殷商文化,而没有普及甲骨文的识读,以至于多数人对甲骨文的认知就停留在课本的概念里。”徐君告诉记者,正是对甲骨文的由衷热爱与现实落差,让他萌生了创办中国甲骨文网络学校的想法。

“我应该去做些什么?我又能做些什么?”这个念想绝非一朝冲动而生,徐君已经考虑了十年之久,其中投资、教材、课件制作等方面均有所思量,并开始大量翻阅甲骨文字典、资料、筛选教材。“虽困难重重,但势在必行。”怀着这股信念与意志,在中国文字博物馆建馆5周年纪念日,即2014年11月16日,中国甲骨文网络学校正式开学,且纯公益免费教学。

“每天早上5点起床备课,上午8—9点讲课,9点到下午4点整理课件。晚饭后从8点到11点提前准备下周课件。”徐君告诉记者,一周的课件,也就十余个甲骨文,需要整整两天才能写完,且在讲解以前会再次校对,以免意思偏颇,每个字都要确认各种专家的解读,多次筛选确定其准确释读。 “教学不能误人子弟”,这是徐君的原则,为此,所有课件、教材、试卷等资料都是徐君亲力亲为。

这样的生活,徐君一过就是两年半,其中最长的一次是14天没有迈出家门一步。在徐君家里,记者看到电脑桌前的凳子磨掉了漆皮,海绵已经完全塌陷,他备课时的坐姿已经被岁月烙印在了这张凳子上。在这个电脑桌前,徐君每天准时授课,全年无休,如有网络故障,徐君会开车跑十几里去蹭网络给大家讲课。

这份坚守与耐得寂寞,徐君只轻描淡写说了一句,“我只是把自己的爱好变成了一种生活。”别人眼里的艰苦付出,就这样被他变成了甘之如饴的美好。

学校创办以来,通过网络QQ授课,有课件、语音及参考资料,简单方便易学。没有任何宣传,没有任何经费,仅靠着口口相传,徐君的甲骨文网络学校生源不断。这里面,有9岁的小学生、70多岁的退休的老教师、在校大学生、博物馆工作人员、博物馆志愿者、中小学教师、各行各业职员……2000余名学生遍布全国各地,还有一些学者和国外甲骨文爱好者也加入其中。

徐君告诉记者,无论何时何地都可以学习、考试、毕业。这种大胆的尝试,已经变成了学校的优势。目前开设的课程有甲骨文、甲骨文合文、商代史、走进安阳等。学校教程为两年四学期五次考试,只有五次考试全部通过,才能正式毕业。

从入学到毕业,这些学生绝大多数徐君都没有见过,“这没什么关系,我做这些就是想把自己的爱好与知识传达给大家,分享我们对于中国文字的热爱与快乐。我希望他们能通过学习甲骨文,了解汉字的起源、结构、造字原则和发展规律等,”为了维护学校的公益性,徐君先后垫付了近8万元,“我做这个事情母亲和家人都很支持,就是为了自己的一份初心,普及甲骨文,不为利益。”

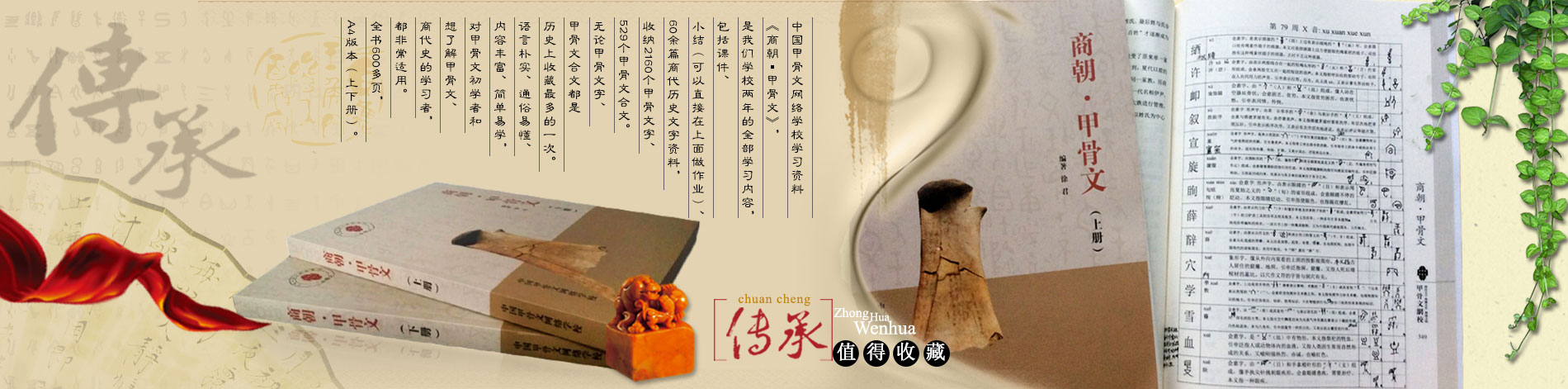

经过徐君三年的潜心研究、精心打磨,600多页92万字的《商朝·甲骨文》终于成书。该书以字典的编排形式进行排版,便于对每个字的查找,也方便学生可以随时进入学习,自由灵活。

在徐君的办公桌上,赫然摆放着几本小学语文教材。徐君告诉记者,已有北京和安徽的小学向他发出邀请,希望他能针对小学生编写一本甲骨文教材,作为补充教材让孩子们进行学习。“现在已经着手准备了,预计明年1月份能编写完成。之后要写《中国文字发展简史》,为教学中增加如何读懂甲骨文、中国文字发展史等课程做准备。”

甲骨文承载着历史,也孕育着希望。“希望通过普及甲骨文、殷商史,使这一古老的文字得以传承,为国家培养出一批可以识别900字以上的、能够读懂甲骨文基本内容的优秀人才。”徐君说,希望能够吸引更多的学者投身其中,让甲骨文这门“冷科学”活起来,让甲骨文冷门不冷、绝学不绝,世代相传。

星星之火燎原势。徐君用一己之力作为火炬,点燃了甲骨文学习与传承的圣火。